No CrossRef data available.

Article contents

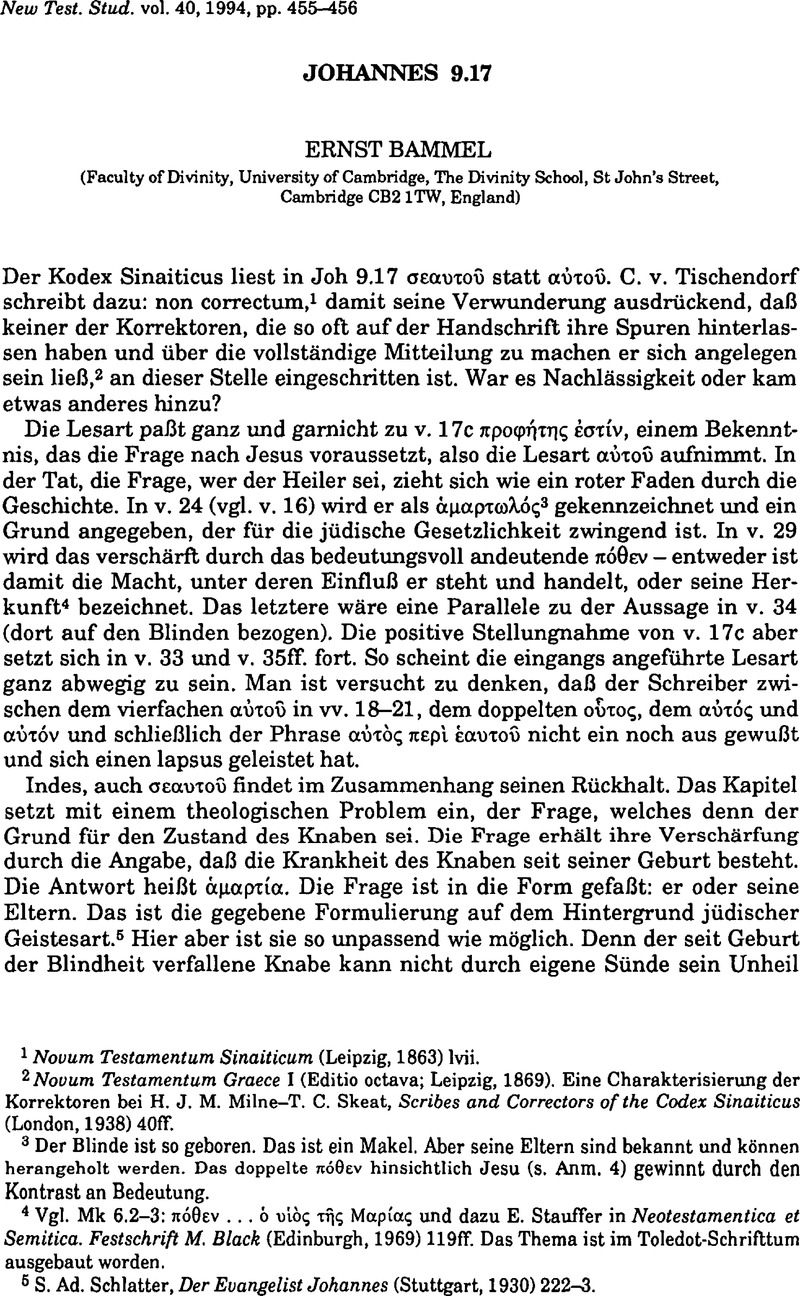

Johannes 9.17

Published online by Cambridge University Press: 05 February 2009

Abstract

- Type

- Short Studies

- Information

- Copyright

- Copyright © Cambridge University Press 1994

References

1 Nouum Testamentum Sinaiticum (Leipzig, 1863) lvii.Google Scholar

2 Novum Testamentum Graece I (Editio octava; Leipzig, 1869)Google Scholar. Eine Charakterisierung der Korrektoren bei Skeat, H. J. M. Milne-T. C., Scribes and Correctors of the Codex Sinaiticus (London, 1938) 40ff.Google Scholar

3 Der Blinde ist so geboren. Das ist ein Makel. Aber seine Eltern sind bekannt und können herangeholt werden. Das doppelte πόθεν hinsichtlich Jesu (s. Anm. 4) gewinnt durch den Kontrast an Bedeutung.

4 Vgl. Mk 6.2–3: πόθεν … ό υίπόθενς τς Μαρίας und dazu Stauffer, E. in Neotestamentica et Semitica. Festschrift M. Black (Edinburgh, 1969) 119ff.Google Scholar Das Thema ist im Toledot-Schrifttum ausgebaut worden.

5 Schlatter, S. Ad., Der Evangelist Johannes (Stuttgart, 1930) 222–3.Google Scholar

6 Man müβte denn – so Origenes – an vorgeburtliche Süinde, als die Seele sich in einem anderen Zustand befand, denken. Das ist unwahrscheinlich.

7 Ein Teil des Rabbinats schränkt das auf den Fall des Mamser (Jacobs, s. L., A Tree of Life [Oxford, 1984] 265Google Scholarff.) ein.

8 Vgl. οἲδαμεν in v. 20. Waren auch in v. 31 ursprünglich die Eltern die Sprecher? Der Knabe selbst sagt οἶδα (v. 25). W. Bauer hat es für möglich gehalten, daβ v. 31 ‘in einer übernommenen Grundlage’ sich auf Jesus bezogen hatte (Das Johannesevangelium [Tübingen, 1933]) 135.Google Scholar

9 So die geläufige jüdische Vorstellung.

10 ‘Das ist ja eine im Zusammenhange schiefe, aber eine höchst reflektierte Lesart!’ (Merx, A., Das Evangelium des Johannes [Berlin, 1911] 240)Google Scholar. M. ist der einzige Erklärer, der je auf die Lesart Bezug genommen hat. Der zweite Teil des Satzes ist richtig, der erste nicht, da M. den Zusammenhang in der Geschichte nicht im Auge hat.

11 In der mündlichen Überlieferung werden zwei Fassungen der Geschichte in Umlauf gewesen sein. Bei der Verbindung dürften Umschichtungen (s. Anm. 8) und Verkürzungen vorgenommen worden sein.

12 Dadurch mag auch die Lage in ![]() eine mögliche Erklärung erhalten. Der schon hundert Jahre vor der Abfassung des Sinaiticus belegte Text könnte in der Zwischenzeit eine gewisse Verbreitung erhalten haben und so das Zögern der Korrektoren, eine Entscheidung zu treffen, erklären.

eine mögliche Erklärung erhalten. Der schon hundert Jahre vor der Abfassung des Sinaiticus belegte Text könnte in der Zwischenzeit eine gewisse Verbreitung erhalten haben und so das Zögern der Korrektoren, eine Entscheidung zu treffen, erklären.

13 Das Evangelium Johannis (Berlin, 1908) 46.Google Scholar