No CrossRef data available.

Article contents

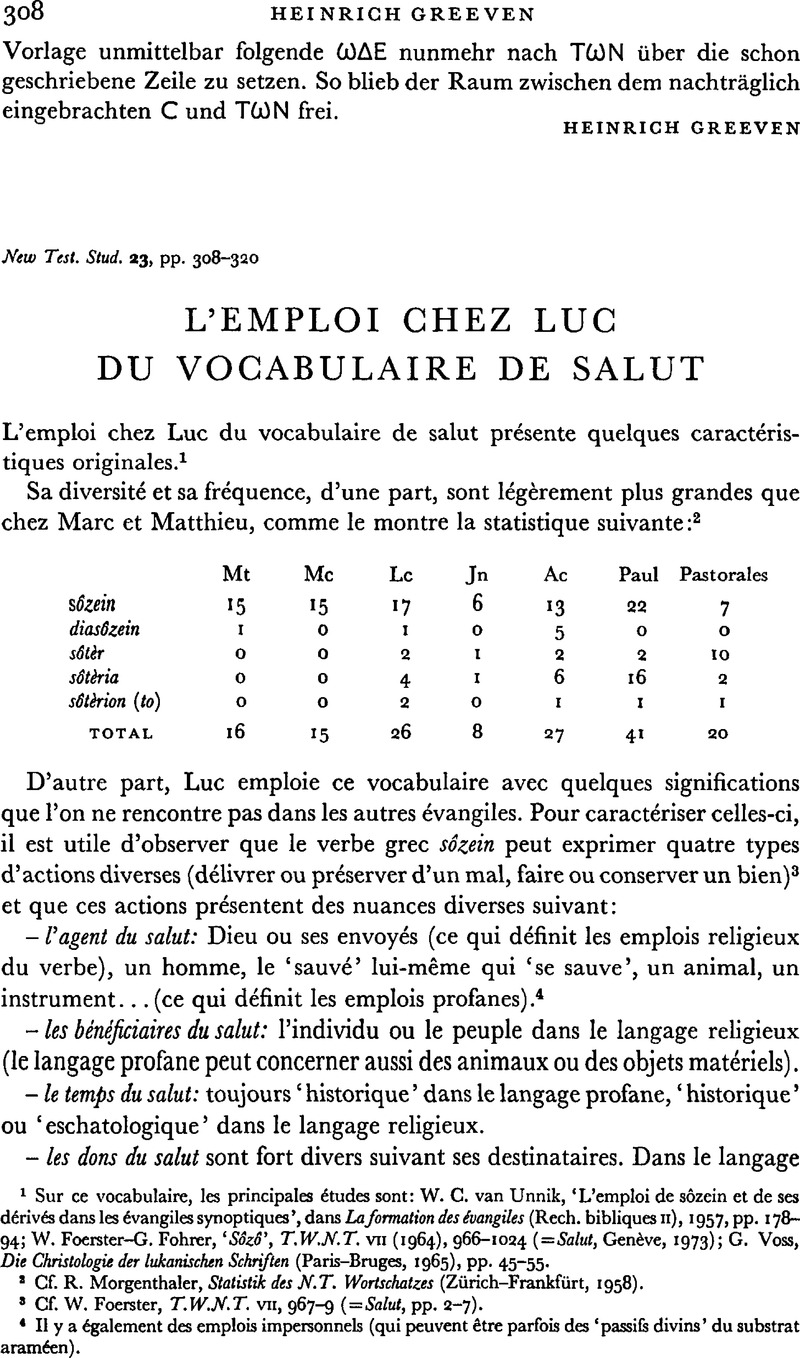

L'Emploi chez Luc du vocabulaire de salut

Published online by Cambridge University Press: 05 February 2009

Abstract

- Type

- Short Studies

- Information

- Copyright

- Copyright © Cambridge University Press 1977

References

page 308 note 1 Sur ce vocabulaire, les principales études sont: van Unnik, W. C., ‘L'emploi de sôzein et de ses dérivés dans les évangiles synoptiques’, dans La formation des évangiles (Rech. bibliques II), 1957, pp. 178–94;Google ScholarFoerster, W. – Fohrer, G., ‘Sôzô’ T.W.N.T. VII (1964), 966–1024Google Scholar (= Salut, Genève, 1973); Voss, G., Die Christologie der lukanischen Schriften (Paris–Bruges, 1965), pp. 45–55.Google Scholar

page 308 note 2 Cf. Morgenthaler, R., Statistik des N.T. Wortschatzes (Zürich-Frankfürt, 1958).Google Scholar

page 308 note 3 Cf. Foerster, W., T.W.N.T. VII, 967–9Google Scholar (= Salut, pp. 2–7).Google Scholar

page 308 note 4 Il y a également des emplois impersonnels (qui peuvent étre parfois des ‘passifs divins’ du substrat araméen).

page 309 note 1 Cf. Fohrer, G., T. W.N.T. VII, 970–3 et 974–5Google Scholar (= Salut, pp. 10–16, 18–20.Google Scholar

page 309 note 2 Cf. les textes cités plus haut à la note 3, p. 308. Pour l'emploi de sôzein dans les récits grecs de guérison, ajouter Brock, N. Van, Recherches sur le vocabulaire médical du grec ancien (Paris, 1961), pp. 230–4.Google Scholar

page 309 note 3 Pour l'évangile de Jean, on peut citer Jean xi, 12, où sôzein indique une guérison ‘naturelle’.

page 310 note 1 Cf. les textes cités par Foerster, W., T.W.N.T. VII, 984–6Google Scholar (= Salut, pp. 37–42).Google Scholar Ils appartiennent à la littérature intertestamentaire, et surtout à des apocalypses.

page 310 note 2 Sur les diverses formes de ce logion, cf. notre étude ‘Qui veut sauver sa vie…’ Bible et vie chrétienne LXXXIII (1968), 11–24.Google Scholar

page 311 note 1 Cf. Strack, H. L. – Billerbeck, P., Kommentar zum N.T. I (Münich, 1922), 883.Google Scholar

page 311 note 2 C'est ce que reconnaissent l'ensemble des auteurs, même Wilckens, U., Die Missionsreden der Apg (Neukirchen, 1961), p. 185Google Scholar (1) et 216, contre sa tendance habituelle. On verra plus loin que le même participe présent peut avoir un autre sens en Ac. ii. 47. Cf. p. 314 n. 4.

page 312 note 1 Ce vocabulaire a peu de précédents chez les Septante, qui n'ont guère de récits de guérison (on peut penser à Ps. vi. 5, xxxi, 3, 8, 17 ss. psaumes de malades?). Il en a davantage dans les inscriptions d'Asklépios: cf. l'inscription citée par Foerster, W., T.W.N.T.Google Scholar VII, 967 ss. (= Salut, p. 2).Google Scholar

page 313 note 1 Nous comptons comme récits de miracles: Ac. iii. 1–10, v, 19–26, ix. 32–5, 36–42, xii, 3–17, xiv. 8–10, xvi. 25–34, xx. 7–12, xxviii. 3–6, 8; comme sommaires: Ac. ii. 43, v. 12, 15–16, vi. 8, viii. 6–7, xiv. 3, xix. 11–12, xxviii. 9.

page 313 note 1 Bovon, F., ‘Le salut dans irs écrits de Luc’, Rev. de Phil. et Théol. XXIII (1973), 303Google Scholar, note à propos d'Ac. iii–iv: ‘Les cas de salut physique ont une fonction symbolique: ils ilustrent le salut éternel que Luc est contraint…de raconter sur le mode historique et par voie analogique’.

page 313 note 3 Après Ia lecture des textes précédents, on est donc étonné de lire en Pernot, H., Études sur la langue des évangiles (Paris, 1927), pp. 14–15Google Scholar: ‘II n'y a chez Lc aucun exemple de sôzô, guérir…sôzô, guérir, était bien un terme familier; Mc en a usè, Mt l'a toléré, Lc l'a exclu’.

page 313 note 4 Jean ne présente qu'un seul cas de sôzein au sens de salut physique, et c'est pour refuser un tel salut: quand Jésus rat troublé dans sa prière au Temple, il refuse de demander au père: ‘Sauve-moi de cette heure’ (Jean xii. 27: sôson me). C'est le meileur commentaire de Marc, xv. 30–1Google Scholar.

page 313 note 5 Hypothèse déjà proposée par Jülicher, A., Die Gleichnisreden Jesu II (Tübingen, 1899, 2, 1920), 299–300Google Scholar, cité par Bultmann, R., Geschichte der synoptischen Tradition (Göttingen, 1921, 3 1957), pp. 19–20Google Scholar (= Histoire de la tradition synoptique, Paris, 1973, pp. 36–7),Google Scholar et suivi par un grand nombre d'auteurs.

page 314 note 1 Bultmann, R., Geschiclite…, p. 33Google Scholar (= Histoire…, p. 51),Google Scholar le commentaire de W. Grundmann; cf. Betz, H. D., ‘The Cleansing of the Ten Lepers’, J.B.L. XC (1971), 315–16Google Scholar (rédaction de Luc ou de sa source?).

page 314 note 2 Ainsi lea commentaires de Luc par E. Klostermann, K. H. Rengstorf, J. N. Geldenhuys, W. Grundmann… (au contraire: Flender, H., Heil und Geschichte, Münich, 1965, p. 75Google Scholar, pour qui les neuf autres ont cru, mais n'ont pas persévéré dans la foi après leur guérison).

page 314 note 3 Bultmann, R., Geschichte…, pp. 33–4Google Scholar (= Histoire…, p. 52)Google Scholar attribue à Luc la rédaction du u. 8 et l'adjonction du v. 10. 11 a été diversement suivi par les commentateurs.

page 314 note 4 A la différence de Luc xiii. 23 (cf. plus haut). C'est l'interprétation de Ia plupart des traductions et commentaires (l'imparfait: ‘ceux qui étaient sauvés’ est imposé par la concordance des temps). L'interprétation eschatologique peut se rencontrer dana la Vulgate (‘qui salvi fierent’) et les traductions d'A. Wikenhauser (‘ceux qui devaient étre sauvés’) et J. Dupont (‘ceux qui seraient sauvéa’).

page 314 note 5 Sur le texte et le sens d'Ac. ii. 17, cf. notre étude sur L'eschatologie de Luc Actes, à paraître prochainement.

page 315 note 1 Ainsi Loisy, A., Jacquier, E., Beyer, H. W., Wikenhauser, A., Dupont, J., Haenchen, E., Stählin…, G. et l'étude de W. Foerster, T.W.N.T. VII, 997Google Scholar (= Salut, p. 68).Google Scholar

page 315 note 2 Ainsi Wilckens, U., Missionsreden…, p. 216Google Scholar; Flender, H., Heil…, p. 125Google Scholar; Kränkl, E., jesus der Knecht Gottes (Münich, 1972), p. 192.Google Scholar

page 315 note 3 Foerster, W., T.W.N.T. VII, 993–5Google Scholar (= Salut, pp. 57, 61–2)Google Scholar admet le sens de salut présent pour les textes au passé de Rm et Ep, mais interprète les textes au présent de I et II Co. au sens du salut final.

page 316 note 1 Le commentaire de Dupont, J.; Kränkl, E., Jesus…, p. 202Google Scholar (pour xvi. 31).

page 316 note 2 Grässer, E., Das Problem der Parusieverzögerung… (Berlin, 1957), p. 211Google Scholar (qui présente en même temps l'interprétation suivante); Wilckens, U., Missionsreden…, pp. 184–5Google Scholar; Foerster, W., T.W.N.T. VII, 997Google Scholar (= Salut, p. 68)Google Scholar; Voss, G., Christologie…, p. 46.Google Scholar

page 316 note 3 E. Grässer (cf. note précédente) conclut par une citation de R. Bultmann ‘Ce salut futur…est moins vu dans l'accomplissement de l'histoire du salut…que dans la vie future de l'individu au delà de la mort’; Dupont, J., Les Béatitudes, III 2 (Paris, 1973), 129(2),Google Scholar note que ‘la question de l'eschatologie individuelle peut se poser à propos… d'Ac 15, 11 et 16, 30–31.’

page 316 note 4 Pour les deux textes: Gräser, E., Problem…, p. 211Google Scholar (cf. les deux notes précédentes) et Wilckens, U., Missionsreden…, pp. 184–5.Google Scholar Pour xv. 11: le commentaire de G. Stählin et Voss, G., Christologie…, p. 46.Google Scholar

page 316 note 5 Pour les deux textes: Fcerster, W., T.W.N.T. VII, 997Google Scholar (= Salut, p. 68)Google Scholar; pour xv. I: les commentaires d'É. Jacquier et de G. Stählin; pour xv. 11: le commentaire de K. Lake-H.J. Cadbury, et Kr, E.änkl, Jesus…, p. 202.Google Scholar

page 316 note 6 Grässer, E.: cf. nn. 2 et 3Google Scholar; Dupont, J. (cité à la n. 3).Google Scholar

page 317 note 1 Cf. les données de W. Fcerster et Fohrer, G., T.W.N.T.. VII, 974–88Google Scholar ( Salut, pp. 20–46Google Scholar). Dans les LXX, il est question de salut pour Israël en Jg. iii. 31, vi. 14, 15, 36, 37; I Sm. xi.13, xiv. 22, 39; II Sm. iii. 18; II R. xiii. 5; Est. iv. 17, x. 3; Ps. xiv. 7 = liii. 6, xliv. 4 (Jacob); lxix. 35 (Sion); Is. x. 20 (Jacob), xxxviii. 11, xlvi. 13; Jr. iii. 23, xxiii. 6 (Juda); I M. iv. 11, 25, v. 62, ix. 21; II M. xi. 6…; pour le peuple: Dt. xxxiii. 29Google Scholar; I Sm. ix. 16; 11 Sm. xxii. 28 = Ps. xviii. 27; II Ch. xxxii. 13, 15; Ps. xxviii. 9; Za. viii. 7; Is. xiv. 32; Jr. xxxi. 7; I M vi. 44; II M. ii. 17…

page 317 note 2 Jean, En iv. 22Google Scholar, Jésus explique à la Samaritaine que ‘le salut vient des Juifs’, ce qui définit le rôle de son peuple dans l'histoire du salut.

page 318 note 1 Pour iv. 12 et v. 31: Wilckens, U., Missionsreden…, p. 186Google Scholar; Foerster, W., T.W.N.T. VII, 997Google Scholar (= Salut, p. 68Google Scholar); Flender, H., Heil…, p. 125Google Scholar et 141 (307). Pour iv. 12: Conzelmann, H., Die Mitte der Zeit (Tübingen, 1954, 5 1964), pp. 165–6.Google Scholar

page 318 note 2 Salut présent pour Wilckens, U., Missionsreden…, pp. 184–5Google Scholar; Foerster, W., T.W.N.T. VII, 99Google Scholar (= Salut, p. 68Google Scholar); Flender, H., Heil…, p. 145.Google Scholar

page 319 note 1 Sur le position de Luc face à la mission aux païens, l'étude la plus récente est celle de Wilson, S. G., The Gentiles and the Gentile Mission in Luke Acts (Cambridge, 1973).CrossRefGoogle Scholar