Article contents

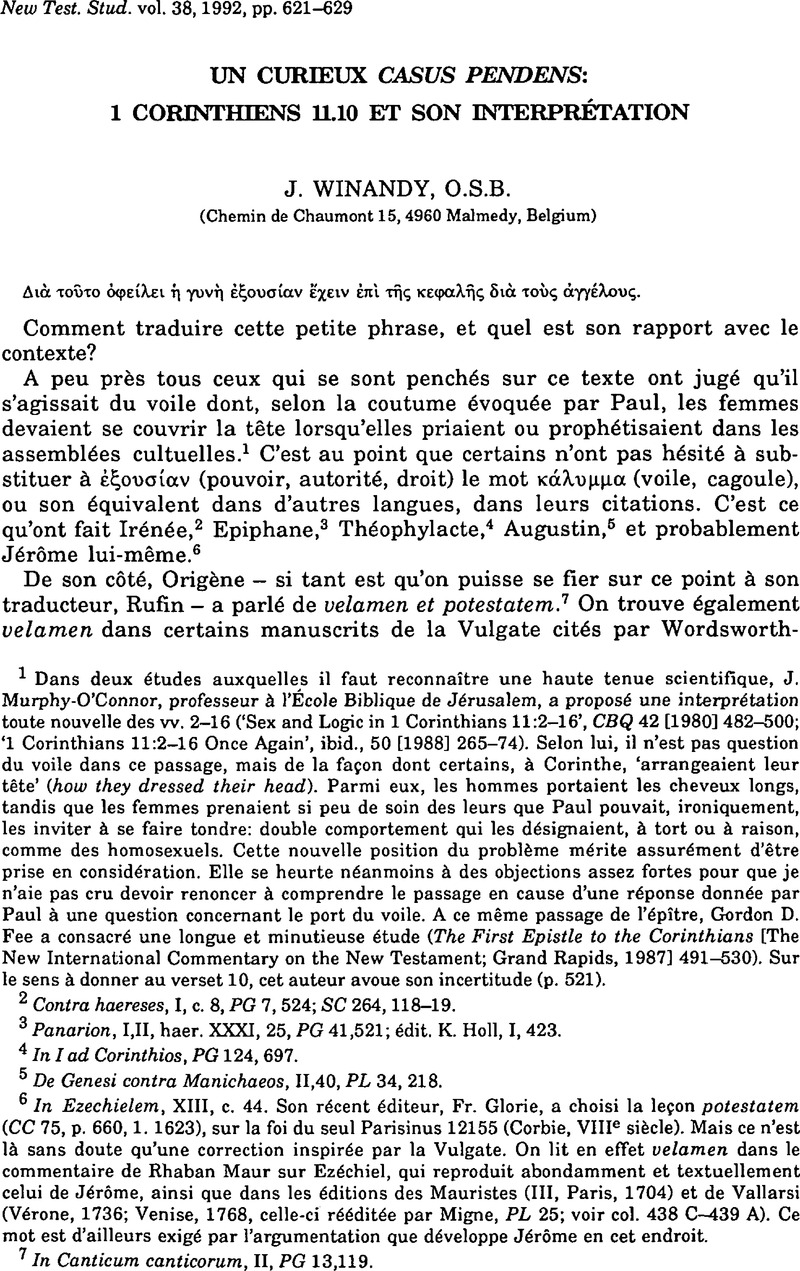

Un curieux casus pendens: 1 Corinthiens 11.10 et son interprétation

Published online by Cambridge University Press: 05 February 2009

Abstract

- Type

- Short Studies

- Information

- Copyright

- Copyright © Cambridge University Press 1992

References

1 Dans deux études auxquelles il faut reconnaitre une haute tenue scientifique, J. Murphy-O'Connor, professeur à l'École Biblique de Jérusalem, a proposé une interprétation toute nouvelle des w. 2–16 (‘Sex and Logic in 1 Corinthians 11:2–16’, CBQ 42 [1980] 482–500Google Scholar; ‘1 Corinthians 11:2–16 Once Again’, ibid., 50 [1988] 265–74). Selon lui, il n'est pas question du voile dans ce passage, mais de la fayon dont certains, à Corinthe, ‘arrangeaient leur tête’ (how they dressed their head). Parmi eux, les hommes portaient les cheveux longs, tandis que les femmes prenaient si peu de soin des leurs que Paul pouvait, ironiquement, les inviter à se faire tondre: double comportement qui les désignaient, à tort ou à raison, comme des homosexuels. Cette nouvelle position du problème mérite assurément d'être prise en considération. Elle se heurte néanmoins à des objections assez fortes pour que je n'aie pas cru devoir renoncer a comprendre le passage en cause d'une réponse donnée par Paul à une question concernant le port du voile. A ce même passage de l'épître, Gordon D. Fee a consacré une longue et minutieuse étude (The First Epistle to the Corinthians [The New International Commentary on the New Testament; Grand Rapids, 1987] 491–530)Google Scholar. Sur le sens à donner au verset 10, cet auteur avoue son incertitude (p. 521).

2 Contra haereses, I, c. 8, PG 7, 524; SC 264,118–19.

3 Panarion, 1,11, haer. XXXI, 25, PG 41,521; édit. K. Holl, I, 423.

4 In I ad Corinthion, PG 124, 697.

5 De Genesi contra Manichaeos, 11,40, PL 34, 218.

6 In Ezechielem, XIII, c. 44. Son récent éditeur, Fr. Glorie, a choisi la leçon potestatem (CC 75, p. 660,1. 1623), sur la foi du seul Parisinus 12155 (Corbie, VIIIe siècle). Mais ce n'est là sans doute qu'une correction inspirée par la Vulgate. On lit en effet velamen dans le commentaire de Rhaban Maur sur Ezéchiel, qui reproduit abondamment et textuellement celui de Jérôme, ainsi que dans les éditions des Mauristes (III, Paris, 1704) et de Vallarsi (Vérone, 1736; Venise, 1768, celle-ci rééditée par Migne, PL 25; voir col. 438 C-439 A). Ce mot est d'ailleurs exigé par l'argumentation que développe Jérôme en cet endroit.

7 In Canticum canticorum, II, PG 13,119.

8 Première Épître aux Corinthiens (Études Bibliques; Paris, 1934) 267.Google Scholar

9 La première épitre de saint Paul aux Corinthiens (2me éd.; Neuchâtel, 1959) 90–1.Google Scholar

10 II avait passà Corinthe (Ac 18.11), en 50–51, pour y porter I'Évangile et fonder la communauté locale. Écrivant, à Éph`ese, la lettre qui nous occupe, en 57 vraisem-blablement, il ne paraît pas être retourné à Corinthe dans l'intervalle.

11 Ce point a été judicieusement souligné par G. D. Fee, op. cit., 491 et note 2. A ce que nous disons, on ne saurait objecter les vv. 5–6, où le ton devient sarcastique. Rien n'indique que l'ironie dont témoignent ces versets vise les Corinthiennes. Paul veut seulement, par cette boutade, montrer combien il est inconvenant pour une femme mariée de se produire en public tête nue.

12 ‘Le voilement de tête, avec le même caractère religieux, est un élément essentiel des mystéres grecs et sans doute aussi des mystères anatoliens' (H. Graillot, art. Velamen, dans le Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio). Voir aussi de Vaux, R., ‘Sur le voile des femmes dans l'Orient ancien’, RB 44 (1935) 398.Google Scholar Incidemment, et sans faire allusion à Paul, Tertullien a déclaré: ‘capite nudato, quia non erubescimus,… precantes sumus semper’ (Apologeticum, 30.4 [Collection Budé; Paris, 1929, p. 70–1]). Y avaitil là, en Afrique, à cette époque, une opposition consciemment voulue à l'usage qui était de règie chez les païens? Notons cependant que les Corinthiens ont pu s'étonner de la coutume introduite chez eux par Paul sans la mettre en relation avec les cultes païens.

13 Le sens qu'il faut donner à κεφαλή dans les épîtres paulinennes a suscité naguère une controverse entre deux philologues de langue anglaise (W. Grudem, ‘Does kephalè (“Head”) Mean “Source” or “Authority over” in Greek Literature? A Survey of 2,336 Examples’, Trinity Journal NS 6 (1985) 38–59Google Scholar; R. S. Cervin, ‘Does kephalè Mean “Source” or “Authority over” in Greek Literature? A Rebuttal', ibid., NS 10 (1989) 85–112. W. Grudem, ‘The Meaning of kephalè (“Head”). A Response to Recent Studies’, ibid., NS 11 (1990) 3—72. Or si le premier de ces auteurs semble bien avoir établi que κεφαλή ne pouvait signifier ‘source’, comme c'est parfois le cas de l'anglais head et comme certains avaient cru pouvoir le dire à propos de Paul, il n'a pas pour autant démontré que, chez l'Apôtre, il devait être traduit par ‘chef’ (ruler, person of superior authority, 1er art., p. 51), avec toute la plénitude de sens que nous donnons à ce terme.

14 The New Testament… from the Vulgate Latin (Londres, 1945) 378–9.Google Scholar

15 Est-il besoin de faire remarquer que φείλει (doit) n'indique pas ici un devoir, une obligation d'ordre moral, comme on pourrait le penser à permière vue, mais une nécessité s'imposant du dehors (‘il est nécessaire que la femme ait autorité, etc.’), comme en Jn 19.7; 1 Cor 5.10; 7.36; 9.10; 2 Cor 12.11; He 2.17.

16 C'est aussi le verbe qu'on lit en Dn 13.32 dans le grec de Théodotion, à propos du voile dont se couvrit Suzanne tandis qu'on la conduisait au supplice, voile qui lui cachait presque entièrement le visage. Voir aussi Est 6.12, où la LXX emploie les mots κατ κεφαλς pour signifier qu'Aman, inquiet et irrité après sa dèconvenue, rentra chez lui le visage voilé Ces textes, et les exemples cite's par R. de Vaux, art. cit, 398, ne permettent pas de souscrire a ce qu'affirme G. D. Fee, op. cit., 496, note 14, au sujet de l'emploi, unfortunate selon lui, du mot ‘voile’ dans les commentaires de notre passage.

17 Cet arrière-plan est visible dans l'expression que Paul emploie en 2 Co 4.17: ‘un poids (βάρος) éternel de gloire’.

18 Art. cit., 408. Le voile n'était utilisé qu'au début de la cérémonie du mariage.

19 Art. cit., 411. ‘Le voile “met à part” pour les dieux, par conséquent isole du monde’ (H. Graillot, art. cit., note 7).

20 ‘Je te chante en présence des anges.’ D'apres Origène, Sur la prière, 31.6, les anges s'assemblent là où les fidèles tiennent leurs réunions de prière.

21 ‘Angélologie chrétienne’, Dictionnaire de la Bible. Supplément, 1.258. C'est aussi la conclusion à laquelle s'est rangé au terme d'une longue étude, J. A. Fitzmyer (‘A Feature of Qumran Angelology and the Angels of 1 Cor 11.10’, dans Essays on the Semitic Background of the New Testament (Londres, 1971) 187–204Google Scholar; voir 197–8).

22 Horae Hebraicae et Talmudicae (Oxford, 1859) 4.238.Google Scholar

23 ‘Paul on Women in the Church. The Contradictions of Coiffure in 1 Corinthians 11.2–16’,JSNT 20 (1984) 81.Google Scholar

24 ‘1 Corinthians 11.2–16 Once Again’, 271–2.

25 Voir p. ex. Gn 32.4, 7; Nb 20.14; Jg 6.35; 7.24; 9.31, etc.; 1 S 6.21; 11.3; 16.19, etc.

- 1

- Cited by