No CrossRef data available.

Article contents

Abstract

- Type

- Miscellaneous Communications

- Information

- Copyright

- Copyright © The Royal Asiatic Society 1915

References

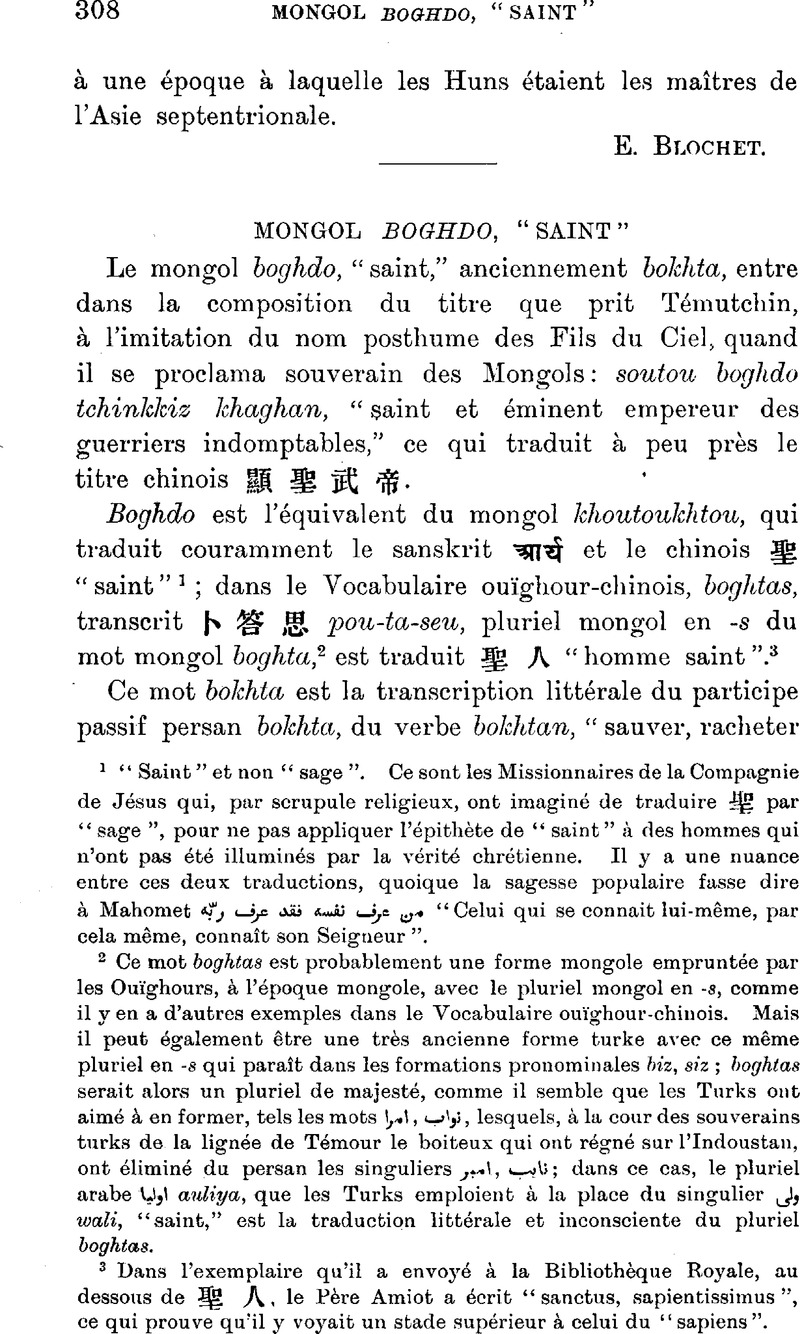

page 308 note 1 “Saint” et non “sage”. Ce sont les Missionnaires de la Compagnie de Jésus qui, par scrupule religieux, ont imaginé de traduire ![]() par “sage”, pour ne pas appliquer l'épithète de “saint” à des hommes qui n'ont pas été illuminés par la vérité chrétienne. Il y a une nuance entre ces deux traductions, quoique la sagesse populaire fasse dire à Mahomet

par “sage”, pour ne pas appliquer l'épithète de “saint” à des hommes qui n'ont pas été illuminés par la vérité chrétienne. Il y a une nuance entre ces deux traductions, quoique la sagesse populaire fasse dire à Mahomet ![]() “Celui qui se connait lui-même, par cela même, connaît son Seigneur”.

“Celui qui se connait lui-même, par cela même, connaît son Seigneur”.

page 308 note 2 Ce mot boghtas est probablement une forme mongole empruntée par les Ouïghours, à l'époque mongole, avec le pluriel mongol en -s, comme il y en a d'autres exemples dans le Vocabulaire ouïghour-chiuois. Mais il peut également être une très ancienne forme turke avec ce même pluriel en -s qui paraît dans les formations pronominales biz, siz; boghtas serait alors un pluriel de majesté, comme il semble que les Turks ont aimé à en former, tels les mots ![]() , lesquels, à la cour des souverains turks de la lignée de Témour le boiteux qui ont régné sur l'Indoustan, ont éliminé du persan les singuliers

, lesquels, à la cour des souverains turks de la lignée de Témour le boiteux qui ont régné sur l'Indoustan, ont éliminé du persan les singuliers ![]() ; dans ce cas, le pluriel arabe

; dans ce cas, le pluriel arabe ![]() auliya, que les Turks emploient à la place du singulier

auliya, que les Turks emploient à la place du singulier ![]() wali, “saint,” est la traduction littérale et inconsciente du pluriel boghtas.

wali, “saint,” est la traduction littérale et inconsciente du pluriel boghtas.

page 308 note 3 Dans l'exemplaire qu'il a envoyé à la Bibliothèque Royale, au dessous de ![]() , le Père Amiot a écrit “sanctus, sapientissimus”, ce qui prouve qu'il y voyait un stade supérieur à celui du “sapiens”.

, le Père Amiot a écrit “sanctus, sapientissimus”, ce qui prouve qu'il y voyait un stade supérieur à celui du “sapiens”.

page 309 note 1 An old zand-pahlavi glossary edited … by Destour Hoshengji Jamaspji … revised by Martin Haug, Stuttgard, 1867, p. 39.Google Scholar

page 309 note 2 Ibid., p. 28. Le participe passif bôkht est conservé en persan moderne sous la forme ![]() qui est citée par le Borhan-i kati avec le sens de “fils”; c'est littéralement “celui qui est délivré de l'emprisonnement dans le sein maternel”; bôčishn, en pehlvi, signifie “délivrance, accouchement”. En sanskrit, le participe passif mukta, de la racine muč, qui est bhuj en iranien, signifie, tout comme bokhta, “un saint qui a renoncé à toutes les contingences de ce bas monde et qui s'est préparé pour la délivrance du samsara.” Bokhta et mukta n'en sont pas moins rigoureusement indépendants, et bokhta n'est pas un emprunt au sanskrit mukta qui eût donné en mongol, soit mokta, soit bokta, mais pas bokhta, avec la gutturale aspirée. Boghda se trouve en chaghataï sous la forme

qui est citée par le Borhan-i kati avec le sens de “fils”; c'est littéralement “celui qui est délivré de l'emprisonnement dans le sein maternel”; bôčishn, en pehlvi, signifie “délivrance, accouchement”. En sanskrit, le participe passif mukta, de la racine muč, qui est bhuj en iranien, signifie, tout comme bokhta, “un saint qui a renoncé à toutes les contingences de ce bas monde et qui s'est préparé pour la délivrance du samsara.” Bokhta et mukta n'en sont pas moins rigoureusement indépendants, et bokhta n'est pas un emprunt au sanskrit mukta qui eût donné en mongol, soit mokta, soit bokta, mais pas bokhta, avec la gutturale aspirée. Boghda se trouve en chaghataï sous la forme ![]() , qui n'a rien à voir avec le mongol baghatour, “héros.” Boghda est essentiellement différent de Boghdan

, qui n'a rien à voir avec le mongol baghatour, “héros.” Boghda est essentiellement différent de Boghdan ![]() , qui entre dans la composition du nom du Boghdan Balkhan, en Bulgarie.

, qui entre dans la composition du nom du Boghdan Balkhan, en Bulgarie.

page 309 note 3 Le fait important est que bokhta a été emprunté au persan moderne, dont les formes s'étendent de la seconde moitié du ixe siècle à l'époque actuelle, et non au pehlvi des Sassanides, qui fut en usage dans l'Iran du ier au viie siècle. Le pehlvi des Sassanides persista dans l'Iran bien après la conquête musulmane: au viie siècle, l'arabe emprunta à la langue de la Perse des mots terminés par -g, qu'il transcrivit par le ![]() , qui se prononçait alors g, et dont la valeur dj est relativement moderne. Deux siècles plus tôt, ces mots se terminaient par un -k par, comme on le voit par la transcription du nom du Khawarnak

, qui se prononçait alors g, et dont la valeur dj est relativement moderne. Deux siècles plus tôt, ces mots se terminaient par un -k par, comme on le voit par la transcription du nom du Khawarnak ![]() , qui se trouve dans des textes du premier siècle avant l'hégire, mais qui représente une forme empruntée au ve siècle, à l'époque de Yezdégerd, père de Bahram Gour. Ils dérivent de formes achéménides en -ka, et cette finale -g a complétement disparu dans le persan moderne, qui prononce banda, ce qui se prononçait bandag à l'époque de la conquête, le pehlvi bandak, l'achéménide bandaka. Il est difficile, faute de documents datés, de déterminer d'une façon absolument précise l'époque de la chute de ce -g, qui est la caractéristique du passage du pehlvi au persan moderne. Il n'en est pas moins certain qu'à l'aube de l'époque classique, ce changement était radicalement opéré, car on ne trouve aucune trace de ces formes en -g, ni dans Roudégi, qui mourut en 329 de l'hégire, ni dans la traduction de la chronique de Tabari, laquelle date de 352 de la même ère. Si l'on remarque qu'il y a une différence de deux siècles entre les formes en -k, comme Khawarnak, et celles en -g, comme bandag, que, de plus, la morphologie du pehlvi s'est conservée si longtemps intacte qu'Attar, au xiie siècle, emploie dans son Tezkéret el-auliya des formes verbales qui sont du pehlvi pur, on est tenté de placer, d'une façon approximative, car rien ne saurait remplacer l'existence d'une série de documents datés, vers le milieu du iiie siècle de l'hégire, c'est-à-dire dans la seconde moitié du ixe siècle de notre ère, l'époque de la disparition totale du -g terminant les mots persans, qui dérivait du suffixe achéménide -ka, II en résulte que les documents manichéens qui ont été trouvés en Asie centrale, et dans lesquels on remarque des mots qui se seraient terminés par -k en pehlvi, en -g, vers l'époque de la conquête, comme firishtag “ange”, mais qui se terminent en -a, avec la chute totale du -k, tel firishta, qui paraît dans ces fragments, reposent non sur des textes pehlvis, mais bien sur des textes en persan moderne, postérieurs à l'année 850, ce qui est un fait qui ne manque point d'une certaine importance pour la détermination de la date des monuments découverts dans les cités en ruines du Turkestan chinois.

, qui se trouve dans des textes du premier siècle avant l'hégire, mais qui représente une forme empruntée au ve siècle, à l'époque de Yezdégerd, père de Bahram Gour. Ils dérivent de formes achéménides en -ka, et cette finale -g a complétement disparu dans le persan moderne, qui prononce banda, ce qui se prononçait bandag à l'époque de la conquête, le pehlvi bandak, l'achéménide bandaka. Il est difficile, faute de documents datés, de déterminer d'une façon absolument précise l'époque de la chute de ce -g, qui est la caractéristique du passage du pehlvi au persan moderne. Il n'en est pas moins certain qu'à l'aube de l'époque classique, ce changement était radicalement opéré, car on ne trouve aucune trace de ces formes en -g, ni dans Roudégi, qui mourut en 329 de l'hégire, ni dans la traduction de la chronique de Tabari, laquelle date de 352 de la même ère. Si l'on remarque qu'il y a une différence de deux siècles entre les formes en -k, comme Khawarnak, et celles en -g, comme bandag, que, de plus, la morphologie du pehlvi s'est conservée si longtemps intacte qu'Attar, au xiie siècle, emploie dans son Tezkéret el-auliya des formes verbales qui sont du pehlvi pur, on est tenté de placer, d'une façon approximative, car rien ne saurait remplacer l'existence d'une série de documents datés, vers le milieu du iiie siècle de l'hégire, c'est-à-dire dans la seconde moitié du ixe siècle de notre ère, l'époque de la disparition totale du -g terminant les mots persans, qui dérivait du suffixe achéménide -ka, II en résulte que les documents manichéens qui ont été trouvés en Asie centrale, et dans lesquels on remarque des mots qui se seraient terminés par -k en pehlvi, en -g, vers l'époque de la conquête, comme firishtag “ange”, mais qui se terminent en -a, avec la chute totale du -k, tel firishta, qui paraît dans ces fragments, reposent non sur des textes pehlvis, mais bien sur des textes en persan moderne, postérieurs à l'année 850, ce qui est un fait qui ne manque point d'une certaine importance pour la détermination de la date des monuments découverts dans les cités en ruines du Turkestan chinois.