Empleando el seudónimo Bruno Morales, Sergio Di Nucci ingresó en el sistema literario argentino en el 2006 con la novela Bolivia construcciones, cuya narrativa gira en torno a la periferia bonaerense y le confiere atención especial al universo de los inmigrantes bolivianos (y peruanos) en el país. Este aspecto de su escritura remite a cierta tendencia presente en novelas como, por ejemplo, Cosa de negros (2003) de Washington Cucurto, La villa (2001) de César Aira, o Eles eram muitos cavalos (2001) de Luiz Ruffato, por sólo mencionar a tres escritores latinoamericanos contemporáneos cuya escritura se asoma a otras geografías y realidades sociales latinoamericanas, generalmente marginadas en el entramado social, pese a las diferencias entre las obras de estos autores. Con respecto a esto, la primera novela de Di Nucci podría adscribirse al conjunto de escrituras etnográficas que apuntan una tendencia importante de la narrativa reciente en América Latina, según Klinger (Reference Klinger2006). Di Nucci irrumpía, entonces, en la escena literaria desde la condición de heredero que ingresa a una vertiente cuyos despliegues iniciales son anteriores a su llegada.

Además, su primera novela ha traído a colación una cuestión fundamental en los debates contemporáneos de la crítica literaria, que es la compleja articulación de elementos estéticos e imaginativos, así como el cuestionamiento de la originalidad, asociados al concepto de propiedad intelectual y la cuestión del plagio. Es éste el eje al que se dedica este estudio, admitiéndose que en la novela la construcción de una autoría ficticia acompañaría la de una escritura ficticia (que no sería ni auténtica, ni autobiográfica, ni original).

La aparición de Sergio Di Nucci en tanto escritor se debe especialmente al galardón que recibió por Bolivia construcciones, ganadora del premio La Nación en la categoría novela, en la edición 2006 del certamen, y también fue éste el resorte que lo involucraría en una polémica que, en cierto modo, pondría de relieve las dos caras de la medalla de su recién surgida figura de escritor, a saber: el éxito de la novela de estreno y la acusación de plagio a la escritora española Carmen Laforet. El episodio cobraría cierta importancia entre intelectuales y en los medios de comunicación cuando —tras la entrega del premio, que tuvo como jurados a Carlos Fuentes, Tomás Eloy Martínez, Hugo Beccacece y Luis Chitarroni—, un joven lector llamado Agustín Viola, de diecinueve años —conforme a lo que registran Libertella (Reference Libertella2007) y el propio jurado (2007)— se puso en contacto con el equipo de redacción del diario La Nación para llamar la atención a las muchas “semejanzas” que había identificado entre Bolivia construcciones y Nada, novela de la española Carmen Laforet, con la que la escritora catalana ingresó a la escena literaria en 1944 y fue galardonada con el premio Nadal. Frente a la observación del joven lector, que pronto se leyó como acusación, el jurado decidió suspender su decisión, hecho que, a su vez, provocó intensos debates en el ámbito de la crítica literaria en la Argentina, según recuerda Azevedo (Reference Azevedo2011).

El evento que puso a Di Nucci temporalmente en el centro de la discusión también ha puesto de manifiesto una cuestión no propiamente nueva, aunque muy presente en la producción literaria reciente: los bordes y umbrales entre el plagio o la copia y la escritura literaria más tradicionalmente llamada “creativa”, sea porque a ésta se le asigne cierto status de originalidad, sea porque su modelo atiende más unidireccionalmente a los de derechos de autor y de copia según los códigos y la dinámica del capitalismo.

En cierto modo, los discursos críticos y el propio evento que pusieron en tela de juicio los procedimientos escriturales del autor argentino apuntan a ciertas “posibilidades latentes que el arte contemporáneo ha agudizado” (Reference PerromatPerromat 2011, 125), que insertan el propio plagio (término insuficiente frente a la complejidad del procedimiento) en medio de otras prácticas ampliamente reconocidas como formas aceptadas o corrientes de escritura literaria (si no legítimas, aunque muy problemáticas en cuanto tocan el tema de los copyrights), como la reescritura, la parodia y el collage, reconociendo en algún nivel su función de artificio escritural productivo en la época contemporánea. Además, estos discursos que han hecho más compleja la textualidad de Bolivia construcciones quizás aporten nuevos horizontes al debate en torno a la propia definición de literatura en nuestra época, “como si las poéticas y estéticas actuales, olvidados los pruritos románticos de originalidad y autenticidad, resituaran al plagio no como anverso de la Literatura, sino como su definición misma en un sistema inagotable de autorreferencialidad recursiva” (Reference PerromatPerromat, 2011, 117).

La suspensión del galardón otorgado a Di Nucci parece apuntar a un juicio seguro de sus normas y valores, coherente con una idea según la cual la creación literaria supone el cumplimiento de ciertos supuestos morales y/o comerciales y escriturales que se aúnan y devienen en originalidad —hipótesis dudosa, especialmente si se tiene en cuenta que el jurado del certamen estaba formado por escritores y críticos literarios reconocidos y diestros en literaturas hispánicas que, no obstante, no han sido capaces de identificar la presunta falta de Di Nucci—. Lo que, de hecho, se pone de relieve en dicho contexto es la crisis del concepto de originalidad, que ha sido uno de los resortes fundamentales en el reconocimiento del valor literario a lo largo de la modernidad.

Por otra parte, las prácticas de imitación, que van de la copia a la estilización, la cita y la cita alterada, la referencia y la apropiación de grandes fragmentos, etc., que suelen caracterizar al plagio, presentan una larga trayectoria, aunque hayan sido valoradas de diversos modos en cada época. Perromat (Reference Perromat2011) se refiere a varios tipos, grupos y épocas de precursores de esta práctica en la literatura occidental: los centones en el Bajo Imperio Romano; la poética árabe clásica, eminentemente imitativa; la intertextualidad explícita de los trovadores provenzales y la reescritura masiva y sistemática en la Edad Media; los autores y las corrientes que han propuesto el plagio como forma creativa, desde Baltasar Gracián al barroco tardío; en los siglos XVIII y XIX escritores como Sterne, Flaubert, Lautréamont; en el siglo XX los collages dadaístas y superrealistas, Duchamp y los ready-made; Borges y toda su práctica de la combinatoria, criptografía y reescritura; el arte pop de Warhol y las formas masivas de comunicación, amén de los autores de la posmodernidad, quienes “privilegian por lo general todo lo que permita una ‘literature of exhaustion’, en los términos de John Barth: textos y procedimientos que abran la cadena recursiva e indefinidamente” (Reference PerromatPerromat 2011, 119).

Es decir, pese a la condición a veces marginada del plagio, las prácticas imitativas de copia, apropiación y plagio propiamente dicho también constituyen una suerte de tradición escritural de la modernidad cuya frecuencia parece haberse agudizado en las últimas décadas, como parte de un proceso que tanto erosiona (aunque quizás también confirme) el curso de la modernidad artística y económica, como denuncia la porosidad de sus valores en lo que atañe a la creación artística. De acuerdo con Perromat (Reference Perromat2011, 123), “en la actualidad, este rasgo se ha acentuado y son numerosos los movimientos que lo reivindican o asumen: Postpoesía, Afterpop, Plagiarismo Punk, Postplagiarismo, Copyfight, o, en las artes plásticas, propuestas como la Poesía Visual Apropiacionista practicada por el artista español César Reglero”.

En cuanto al recurso de la reescritura en Bolivia construcciones, Di Nucci apuesta por la potencia del texto en cuanto objeto que comunica una realidad netamente discursiva, y echa a un lado ciertos supuestos dogmáticos que tradicionalmente rigen la dinámica de la creación tanto como de la recepción literaria, tales como la preocupación por la originalidad o la autenticidad. Dicho desplazamiento es fundamental en la configuración de su novela, precisamente porque en ella los elementos referenciales están en juego y, a la vez, debilitan la presunta transparencia de la copia y del plagio practicados.

Los procesos de enunciación, circulación y recepción asociados a Bolivia construcciones, tanto los inherentes a su creación como los que se han adherido a su textualidad a partir de la polémica del premio La Nación y su suspensión, han puesto de manifiesto tres perspectivas conectadas que se convocan en la configuración de la novela:

La primera supone un tipo de lectura referencial y, a su vez, restringido, que actúa a partir de recortes sincrónicos que se satisfacen con la isotopía de los significantes en la superficie del texto. Se trata de una concepción de escritura y de creación artística que lee lo literario como si se tratara de un espejo de la realidad, y no se aboca a cualquier problematización o contextualización de los conceptos de literatura y realidad en nuestra época. Desde dicha perspectiva, se puede leer Bolivia construcciones como producto de un plagio, o una copia degradada de una obra original, acudiendo a categorías como original y copia en tanto conceptos estables y autoevidentes.

La segunda perspectiva que se convoca en dicho proceso de creación y recepción de la novela de Di Nucci, reivindica el carácter ficcional del relato, pese a la confirmación de contextos, eventos y hechos potencialmente factuales de la narrativa. Esta perspectiva justifica la elección de Bolivia construcciones por el premio La Nación para ser galardonado como mejor novela argentina publicada en 2006, puesto que, en sí misma, la narrativa de la novela es coherente, presenta elementos temáticos y estructurales de tintes autobiográficos y de interés contemporáneo, además de rasgos de las escrituras etnográficas, y logra vincularse con los senderos de despliegue de la literatura argentina actual.

La tercera perspectiva crítico-creativa y de lectura puesta en escena en Bolivia construcciones apunta a la condición a la deriva o de errancia de lo literario, que no busca fijar el objeto estético en un lugar estable o definido con antelación. Esto amplía la potencia discursiva de dicha propuesta, volviéndola capaz de trasgredir los modelos de lectura que orientan las dos perspectivas descritas arriba —el anclaje en la referencia a la realidad ordinaria o en la autonomía de la ficción—. A la deriva, el relato se constituiría en una red de conexiones potencialmente infinitas en cuyo universo ya no tiene cabida la distinción rígida entre el texto original y la copia, aunque ellos no logren confundirse ni se sustituyan, paradójicamente.

Más bien se trata de una dinámica caracterizada por conflictos permanentes que no acarrean la estabilidad de la referencia ni de la autonomía, aunque tampoco las soslaye totalmente. En dicha perspectiva, Bolivia construcciones es Bolivia construcciones, y precisamente porque pone en tensión al original y la copia —en tanto categorías y en tanto materialidad concreta en lo referente a la relación con Nada de Carmen Laforet—, la novela dinamita tales categorías y pone en tela de juicio su rol en tanto concepto crítico y de valor.Footnote 1

Esta perspectiva a la deriva nos permite indagar sobre la reescritura, la copia y el plagio con una mirada, en cierto modo, al revés de las que se desplegaron en torno a la novela de Di Nucci. En un ensayo detenido y provocador sobre la novela del autor, Azevedo (Reference Azevedo2011) se pregunta si la “piratería literaria tiene valor”. Nos toca, por otra parte, preguntar si en dicho contexto (discursivo) la originalidad literaria (aún) tiene valor.

En lo que se refiere al valor acreditado a una obra, la originalidad ha devenido en uno de los cimientos de la literatura tanto como de la crítica modernas (Reference PazPaz 1974; Reference Girardot and PizarroGirardot 1994). En torno a la novela de Di Nucci, anclándose en la idea de originalidad, el jurado entendió que sigue siendo posible sustraer un premio a una novela bajo la alegación de plagio, aunque este mismo jurado, formado por escritores y críticos, la haya aprobado y destacado sobre las demás obras postulantes en el certamen, como le ha ocurrido a Bolivia construcciones en el premio La Nación.

Se articulan a esta decisión la noción y el deseo de originalidad que sostuvieron el proyecto de problematización de la forma literaria por el artista desde mediados del siglo XVIII y le permitieron superar la preceptiva, sustituyéndola por una idea de forma que no sea exterior al texto, que, a su vez, se convierte en objeto singular —o forma esférica, en la denominación de Cortázar (Reference Cortázar1962, Reference Cortázar1969)—. En este sendero la noción y el deseo de originalidad ayudaron en la renovación y ampliación de los géneros y subgéneros narrativos, de los ritmos poéticos e, incluso, de los temas corrientes en las literaturas modernas no sólo en el ámbito hispánico, sino occidental. Sin embargo, es este modelo de lector y de lectura que la textualidad de Bolivia construcciones pone en duda. El artista que esta concepción moderna del arte y de la recepción supone requiere un lector-artista presuntamente dueño de una sensibilidad necesaria a la fruición artística y crítico del pragmatismo de la sociedad burguesa, capaz de corresponder a las angustias del artista al tiempo que actúa como “co-creador”.Footnote 2

Si se lee Bolivia construcciones teniendo en cuenta su textualidad involucrada en los discursos y acontecimientos relacionados con el premio La Nación y su ulterior suspensión por el jurado, se nota que el paso atrás en la decisión sobre el certamen pone en duda la capacidad de los miembros para juzgar o, entonces, apunta a una hipótesis quizás más productiva, según la cual, la categoría del “lector artista” o la idea de un lector muy preparado se hayan debilitado o quizás correspondan tan sólo a un mito ilustrado que llegó a ser uno de los fundamentos ideológicos del arte moderno.

La ironía asociada a la cancelación del premio resulta aún más corrosiva cuando se observa que, frente al jurado preparado que aprobó Bolivia construcciones, el “desenmascaramiento” de la reescritura (copia o plagio, según la perspectiva que se adopte) se debió a un lector anónimo y joven (de diecinueve años), como si con el correo que envió al equipo del diario también le hubiese enviado un guiño al jurado (no obligatoriamente de modo consciente) señalando que su juicio (y los valores supuestos en él) tal vez hubieran caducado.

En su decisión de retirar el galardón otorgado a la novela, el jurado no tuvo en cuenta que la narrativa de Bolivia construcciones presenta un conjunto de parodias que sobrepasan los límites de la novela de Laforet. Dichas reescrituras alcanzan distintos discursos y tipos textuales. En la narrativa hay diversos pasajes en que el protagonista y Quispe encuentran a cristianos católicos y evangélicos cuya configuración estereotípica ridiculiza su discurso y sus prácticas religiosas, como se nota en el fragmento 41, por ejemplo, en el que el narrador señala la exageración de los gestos de una mujer que carga la cruz en la procesión del Via Crucis, o en el fragmento 1, en el que el protagonista y Quispe son interrumpidos por un viejo ciego y su nieta cuando recorren el Bajo Flores. Mientras el viejo adivina los pecados del protagonista, la nieta intenta convencerlo a repartir volantes de su religión, argumentando que “nadie va a saciar [s]u hambre como Jesús”, aunque al mirar dentro del templo el protagonista sólo ve a “mujeres con vestidos largos cantando, levantando los brazos y moviendo las caderas” (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 17). Un ejemplo emblemático de la parodia al discurso y las prácticas religiosas está en el fragmento 43, en que doña Petra, hotelera retrasada mental de El Beni, les prepara a los comensales un cordero con salsa picante y maíz para celebrar el Viernes Santo, día de vigilia y ayuno para los católicos, pero, según el narrador, “puesto que nadie estaba de humor para meterse en discusiones teológicas, ahí nos chupamos los huesos del corderito” (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 105).

A su vez, el discurso científico aparece parodiado frecuentemente en boca de Pedro y Quispe, especialmente por su afán por parecer muy inteligentes y distinguidos. El día en el que el narrador protagonista se va a una playa a Pinamar con los dos, Quispe les explica que la frecuente fascinación de las personas delante del fuego y del mar “Es una manifestación de la memoria colectiva. Al mirar el mar recordamos que de él salimos. Porque tú y Pedro […] eran pescados que aprendieron a respirar fuera del agua y echaron patas, y al mirar el fuego recuerdan el día que lo vieron por primera vez, en forma de un árbol que se incendia después de haber recibido un rayo” (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 69), en lo que su demostración de conocimiento mezcla saberes diversos desde una perspectiva seudocientífica, aunque Quispe los presenta con la seguridad que le confiere su presunta autoridad de hombre que ha vivido muchas cosas a su edad.

Discursos de izquierda aparecen parodiados en el hijo de Alicia, una clienta a la que Quispe y el protagonista atienden como albañiles. El joven, que se llama Ernesto, fuma puros cubanos y afirma que “Cuba es el único territorio libre de América” (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 30), constituye un trasunto paródico del Che Guevara, aunque sus ideas están en contradicción con su comportamiento, pues pasa los días durmiéndose, viendo televisión y jugando al videojuego, comiendo pizzas y tomando gaseosas, aunque dice que en la facultad actúa en “una murga que lucha por los derechos de los inmigrantes y de todos los trabajadores” (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 30), lo cual resulta irónico porque más bien parece un programa de vacaciones del joven, que lo hace sólo en verano.

En cuanto al relato de viaje, se trata de una matriz discursiva fundamental de la parodia en Bolivia construcciones, cuya narrativa deviene, asimismo, en reescritura de los relatos de desbravadores y científicos que recorrieron el continente tanto en la época colonial como en el siglo XIX, registrando la naturaleza y el paisaje latinoamericanos para divulgarlos en Europa, especialmente. En la novela, sin embargo, el protagonista y Quispe recorren otras cartografías —las periferias de Bolivia y del Gran Buenos Aires—, perdiéndose frecuentemente en medio de calles y barrios desconocidos y poblados de inmigrantes de diferentes nacionalidades. En lugar del exotismo frecuente en este tipo de relatos en el siglo XIX, lo que se pone de manifiesto en el viaje son la pobreza y los prejuicios de que serían víctimas muchos inmigrantes latinoamericanos y asiáticos que llegaron a Argentina.

En lo que respecta a los medios de comunicación, la reescritura paródica potencia una crítica de los clichés en torno a las periferias y a los inmigrantes, así como a la tendencia de valorar lo que sea extranjero y devaluar lo propio en las prensas argentina y boliviana, según Quispe. En el relato, los titulares de prensa presentan a los inmigrantes y la población de los arrabales como bárbaros y violentos, potenciales criminales, como se nota en los fragmentos 17, 20, 48 ó 53, entre otros. Con un diario en la mano, Quispe señala: “La tapa de los diarios era impresionante. ‘Siempre catástrofes nacionales y triunfos extranjeros’ […]. La Paz se está hundiendo, está siendo invadida por gases tóxicos o por mineros con cinturones de dinamita que amenazan volarse”, o “BOLIVIANO FEROZ DE LA PATERNAL” (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 112, 127), se anuncia en la televisión, mientras dan una noticia sobre violencia.

Además de estas parodias a diversas matrices textuales y discursivas, en su decisión de retirarle el premio a Di Nucci, el jurado tampoco ha observado (o aceptado) que al echar mano de dichos recursos desde una perspectiva periférica en la que juegan cuestiones como la inmigración latinoamericana, el universo de los desclasados y la burla callejera, el autor dialoga con otros escritores de la literatura argentina contemporánea, como Washington Cucurto —que ha creado su persona de escritor a partir de la copia—.Footnote 3

El escándalo de la llegada de Cucurto a la escena literaria argentina no se aparta totalmente del que ha involucrado a Sergio Di Nucci. Quizás se pueda ver a ambos como representativos de puntos diferentes en el marco de una trayectoria no lineal, que es la de la crisis de las concepciones en torno a lo moderno y la autonomía en el campo literario argentino. Tensiones como las relacionadas con la recepción inicial de Di Nucci en el contexto del premio La Nación apuntan a modos de leer la literatura que a veces siguen acudiendo a los supuestos de la cultura moderna de las artes, como si se tratara de conceptos estáticos que, sin embargo, se muestran en tensión con muchos textos contemporáneos.

En lo que sigue, quisiéramos reflexionar sobre la opacidad del lenguaje en la narrativa de Bolivia construcciones y observar cómo sus relaciones con la novela de Carmen Laforet articulan perspectivas complejas pertenecientes al campo de la constitución de la autoría y de las ficciones (en transición) del presente. Nuestra hipótesis de lectura busca demostrar que el gesto y el producto escritural aunados en la novela de Di Nucci ponen en tensión tanto las categorías asociadas al espacio biográfico como el concepto de originalidad entendido como fundamento del arte moderno.

¿Es Bolivia construcciones igual que Nada?

En cierto modo, la textualidad de Bolivia construcciones expresa:

una idea dialógica de la comunicación, que no reconoce primacía al enunciador, sino más bien una simultaneidad en la actividad de intelección y comprensión entre los participantes, ya se trate de una interacción en presencia, mediática o de escritura. En este marco, podemos ubicar ahora la peculiar intersubjetividad que generan las formas biográficas, también como un acuerdo, como una sintonía, y no solamente como un “pacto” firmado y “sellado” por el autor, que obliga a su lector, como en la primera versión de Lejeune. (Reference ArfuchArfuch 2007, 56)

Por una parte, Bolivia construcciones se relaciona con Nada de Laforet por la doble dimensión constitutiva de ambos textos, que acuden intertextual e interdiscursivamente a elementos biográficos de sus respectivos autores. Aunque Laforet suele negar la asociación entre la diégesis de Nada y su biografía, la crítica en general reconoce la incorporación de elementos de las vivencias personales de la escritora a la construcción diegética de su novela de estreno (Reference Montero and LaforetMontero 2001; Reference Martínez-CacheroMartínez-Cachero 1997). Del mismo modo que la escritora, la protagonista de Nada (Andrea) vivirá en Barcelona en su juventud y estudiará en la universidad. Sin embargo, mientras que la protagonista había vivido antes en pueblos pequeños en el interior de Cataluña, Laforet había vivido desde la niñez en las Islas Canarias.

A su vez, la configuración diegética de Nada supone un movimiento dialógico que también afecta su lectura: aquello que se reconoce como autobiográfico en la novela corresponde a la creciente opacidad del yo biográfico en base a desplazamientos que culminan con la irrupción de un yo textual y descentrado que logra llenar poco a poco los vacíos que constituyen las fracturas entre lo factual y lo ficcional en la escritura de Laforet. En términos más recientes, dicho aspecto se asemeja a la autoficción, aunque el concepto sólo surgiría tres décadas después de la publicación de Nada. Además, dicha lectura de la novela de Laforet corresponde a una mirada hacia atrás, a partir de un ejercicio analítico semejante al de Colonna (Reference Colonna and Noronha2014), tanto como del concepto de precursor de Borges (Reference Borges2005) o, incluso, conforme a lo que había sido prefigurado por Eliot (Reference Eliot and Clomé2000).Footnote 4 Dicho recurso les permite al lector y al escritor mirar retrospectivamente a la literatura e identificar puntos de contacto con obras de otras épocas, por lo que los artistas pueden crear sus precursores y adscribirse a ciertas tradiciones.

Bolivia construcciones, a su vez, también presenta elementos autoficcionales en algún nivel, especialmente si tenemos en cuenta que Di Nucci se interesa por el tema de la inmigración boliviana en la Argentina, además de frecuentar la feria boliviana del Bajo Flores. Aparte, antes de publicar Bolivia construcciones, había dado a la imprenta algunos relatos breves publicados en el diario Vocero boliviano, en los que probablemente está la génesis de Bolivia construcciones, de acuerdo con la observación en la contraportada del libro.

En cuanto a la feria del Bajo Flores, según Boullosa, “Di Nucci conoció el lugar por casualidad en 1996 y desde entonces siente una ligazón con su gente (“Me gusta la disciplina de los bolivianos, su ética de trabajo. Y la forma en que festejan, con la misma energía con la que trabajan”, dice). Tan fuerte es este vínculo que se inventó un nombre boliviano (Bruno Morales)” (Reference BoullosaBoullosa 2010, 1).

Pero lo que de hecho se ha puesto de relieve con respecto a la novela de Di Nucci ha sido la idea de plagio, a tal punto que tras la polémica que culminó con la suspensión del premio La Nación, apenas han surgido lecturas que avanzaran más allá de este tema, lo que también apunta a los retos y los límites de la crítica literaria reciente, a veces “incapaz de se repensar e de estabelecer ligações mais consequentes com o próprio tempo” (Reference SussekindSussekind 2010, 4), tales como las que ponen en tela de juicio algunos conceptos tradicionales del campo literario como el valor y la autonomía.

Una consecuencia de lo dicho arriba es la desconfianza que la escritura de Di Nucci despierta en relación a conceptos asociados a lo autobiográfico y la autoficción, tanto en lo que se refiere a la conformación textual como en lo que atañe a presuntos pactos de lectura que por mucho tiempo se ha admitido que dichas nociones convocaban. En cuanto a la relación entre Nada y Bolivia construcciones, eso se debe a la ampliación del propio concepto de autoficción desde su creación en los años 1970 hasta el presente, que se ha vuelto una suerte de “súper-concepto”, aunque inestable por su alcance casi desbordado. Él se muestra rico en su capacidad de promover lecturas a la vez que resulta en el “desacuerdo productivo” que lo ha convertido en un verdadero catalizador teórico, conforme a Jeannelle (Reference Jeannelle and Noronha2014).

En cuanto a la primera novela de Di Nucci, en un primer momento la crítica apenas observó que el conjunto de vivencias y el interés del autor por los bolivianos y por Bolivia eran elementos importantes en la determinación de los sentidos de la narrativa. Bolivia construcciones presenta elementos de tintes autoficcionales, pese a la indeterminación de algunos de ellos, que no apuntan inmediatamente al autor. Es lo que se nota, por ejemplo, en el desarrollo de la historia narrada, cuando el personaje Quispe (boliviano que se presenta como tío del narrador) se refiere a “ese muchacho llamado Bruno Morales, por ejemplo, gran escritor y excelente prosista” (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 82), hablando de la literatura boliviana.

El procedimiento apunta al espectáculo hecho con la figura de/del autor, que en este caso se pone de relieve a partir de la ficción y de la referencia apócrifa, puesto que Bruno Morales es el seudónimo de Sergio Di Nucci (así que no existe en tanto escritor empírico), Di Nucci no es boliviano, sino argentino y, además, en Reference Di Nucci2006 él había publicado su primera novela y, por tanto, no había conquistado todavía el reconocimiento de “gran escritor y gran prosista”. Hay, asimismo, otros aspectos que acercan al autor a sus personajes: “Apasionado de la cultura y de la culinaria boliviana, Di Nucci también viaja. Dos o tres veces por año se va a Bolivia a visitar amigos y otras tantas recorre en bicicleta el trayecto que une su casa en Barracas con la villa 1–11–14 sólo para tomar una sopa de maní, uno de los platos más baratos que existen, a 3 pesos” (Reference BoullosaBoullosa 2010, 1).

Sin embargo, el evento de entrega y suspensión del premio La Nación a Di Nucci trajo a colación la otra cara de la medalla, es decir, a través de él los jurados admitían, de algún modo, que no habían logrado reconocer la narrativa de Laforet en la de Di Nucci como copia o parodia o simplemente sustrato narrativo, cosa que incluso dijeron públicamente en la justificación de la anulación del premio que presentaron, cuya nota habla de las “semejanzas que el jurado desconocía” (“El jurado revocó” 2007, 1). Ello apunta a otra dimensión del reto que estas textualidades no creativas le ofrecen a la crítica: si los preparados miembros del jurado no han logrado percibir que Di Nucci había acudido a la narrativa de Laforet, copiándola, plagiándola y parodiándola —según los diferentes juicios posibles en torno a la cuestión—, entonces nos tocaría preguntar si aún sigue siendo coherente clasificar la novela de Laforet como autobiográfica (o autoficcional avant la lettre). O quizás se pudiera cuestionar si la emblemática novela de la posguerra civil española aún constituye una presencia intertextual e interdiscursivamente relevante en tanto corpus dialógico de un espacio biográfico a la deriva, en lengua española, capaz de (re)fabricarse en el presente, fuera de España. Tal vez podamos especular, por fin, que el elemento biográfico interesaría inmediatamente a la crítica y la recepción sólo en los casos en que el autor es suficientemente conocido de todos o cuenta con la acción de los medios de comunicación en la promoción de su biografía en tanto elemento de su propia figura de escritor, lo que logra despertar en el lector el interés en las conexiones entre vida y obra.

Este abanico de interrogantes sugiere que la textualidad de Bolivia construcciones “se inscribe en la paradoja de una representación que invierte en una historia factual (al fin y al cabo, ¿cómo saberlo?) en primera persona, que deviene en un engaño, un fingimiento de enunciados de realidad” (Reference AzevedoAzevedo 2008, 45). Así la opacidad enunciativa que articulan Nada y Bolivia construcciones expresa la tensión entre modos contemporáneos de leer literatura, especialmente su “construcción narrativa, los modos de nombrar(se) en el relato, el vaivén de la vivencia o el recuerdo, el punto de la mirada, lo dejado en la sombra… en definitiva, qué historia, (cuál de ellas) cuenta alguien de sí mismo o de un otro yo” (Reference ArfuchArfuch 2007, 60).

Se pueden señalar varios elementos que configuran semejanzas y diferencias simultáneas entre la narrativa de Di Nucci y la de Laforet y ponen de relieve la configuración autorreflexiva de la novela del argentino. En ambas narrativas, motivos como el hambre y el viaje son importantes, pese a las diferencias contextuales que marcan su presencia en cada una. En Nada el hambre se asocia directamente a la escasez de alimentos y la pobreza de ciertas capas de la población española inmediatamente después de la guerra civil. Históricamente, las zonas rurales —que son productoras de alimentos— habían apoyado a los nacionalistas a lo largo del conflicto, hecho que tuvo como consecuencia la intensificación de la crisis en el abastecimiento en las zonas urbanas donde la resistencia era más intensa, y convirtió ciertas necesidades básicas en temas políticos. Por lo tanto, en el marco de la posguerra (Nada se publica en 1944), una de las caras de la ruina social española está caracterizada por la escasez y la miseria, especialmente entre las familias pobres, como la de la protagonista Andrea.

En Bolivia construcciones el hambre constituye un rasgo en la trayectoria del narrador-protagonista en su recorrido desde Bolivia a la Argentina y en su condición de inmigrante pobre (obrero y albañil), lo cual es una representación simbólica de su origen sudaca y de la estratificación social en las periferias latinoamericanas. En la novela de Di Nucci el hambre también remite a otro género con el que el texto dialoga: la picaresca. El narrador-protagonista tiene hambre prácticamente todo el tiempo, aunque su tío Quispe intente soslayarlo cuando están juntos. El tío, a su vez, es un trasunto del amo, personaje típico de la novela picaresca —véanse los amos de Lázaro en el Lazarillo de Tormes—. Aunque es el responsable de algunas de las insatisfacciones del sobrino, especialmente en lo que se refiere al hambre, el tío le aporta los conocimientos necesarios a la vida de inmigrante latinoamericano en la periferia de Buenos Aires, aspecto que nuevamente apunta a la semejanza con los amos de la novela picaresca (en cuanto a eso, el ciego, amo de Lázaro en el Lazarillo de Tormes, constituye una figura emblemática).

Con respecto al motivo del viaje, él se asocia al género novela en Nada tanto como en Bolivia construcciones, pero su presencia en cada texto potencia sentidos diversos. En la narrativa de Laforet éste corresponde a la trayectoria de la protagonista que viene del interior a la Barcelona cosmopolita de la posguerra civil en busca de nuevas experiencias individuales y del renacer de las ruinas y de las cenizas de la guerra, aunque eso no se cumpla. En la novela de Di Nucci, por otra parte, este motivo constituye una parodia del viaje que aparece en los orígenes de la novela en América Latina tanto como en la picaresca, a la vez que representa una muestra de los circuitos inmigratorios internos en América Latina, tradicionalmente eludidos en la literatura hispanoamericana moderna, pues constituyen una fractura en la propia idea de América Latina tal y como ésta se formuló entre mediados del siglo XVIII y el XIX.Footnote 5

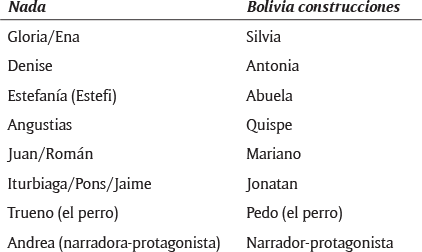

Se puede notar que cuanto más se identifican semejanzas entre ambas narrativas más se hacen evidentes las diferencias entre ellas, dinámica que articula lo propio y lo ajeno por medio de tensiones que no se solucionan y, en dicho movimiento, configuran la textualidad de la narrativa de Di Nucci. Se trata, pues, de la irrupción de un espacio interdiscursivo e intertextual en que géneros y motivos narrativos se cruzan y forman aquello que Arfuch (Reference Arfuch2007) llama “campo de indagación”, en el que el espacio biográfico reviste el lenguaje de cierta opacidad en los diversos ámbitos del proceso de comunicación. Quienes quieran hallar correspondencias entre ambas narrativas notarán, por ejemplo, que gran parte de los personajes más relevantes de la narrativa de Laforet presentan una suerte de espejo en Bolivia construcciones (Tabla 1).

Tabla 1 Correspondencias entre los personajes.

Sin embargo, el primer aspecto que salta a la vista es que dichas correspondencias no son unívocas. Los rasgos de Gloria y Ena (de Nada) están movilizados en la configuración de Silvia (de Bolivia construcciones), sin que Silvia se confunda con las otras dos. Lo mismo ocurre con respecto a Mariano, cuya configuración es el resultado de un collage hecho con rasgos de Juan y Román, hermanos rivales en la narrativa de Laforet. Además, rasgos de varios personajes pueden aunarse en la creación de un sólo personaje, como Jonatan en la narrativa de Di Nucci, en el que están presentes rasgos de Iturbiaga, Pons y Jaime, amigos de Andrea en Nada.

Más compleja es la configuración de Quispe, trasunto masculino de la tía Angustias, de Nada. La relación entre Andrea y Angustias está marcada por la oposición y el enfrentamiento, puesto que la tía personifica un conservadurismo y autoritarismo de tintes cristianos que oprimen a la protagonista en la narrativa de Laforet. Quispe, a su vez, también ejerce algún control sobre el sobrino, narrador-protagonista en Bolivia construcciones, pero no llega a desarrollarse entre ambos una relación antipática como la de los personajes de Laforet. En verdad, hay incluso cierta complicidad entre los dos personajes de Di Nucci.

Se ve que el artificio es la asociación de rasgos de personajes diferentes en la configuración de un personaje o, menos frecuentemente, la correspondencia directa entre dos personajes, sin embargo los personajes de Di Nucci nunca se confunden con los de Laforet. Algo semejante ocurre en la incorporación de situaciones dramáticas de la narrativa de Laforet a la de Bolivia construcciones, incluso porque no siempre un evento desencadenado con un personaje de Di Nucci le ha ocurrido al personaje correspondiente de Laforet.Footnote 6 De este modo, la narrativa de Di Nucci “pone la autenticidad en la clave de la ficción: yo soy otros, pero los otros son un yo que en lugar de exigir la suspensión de la incredulidad, siempre apunta a un pacto incompatible con lo imposible verosímil” (Reference AzevedoAzevedo 2008, 40). La configuración enunciativa de la novela de Di Nucci es emblemática de eso, en cuanto a la superposición que establece con el proceso enunciativo de Nada.

Ambas novelas están narradas desde una perspectiva “detrás” (Reference PouillonPouillon 1974), pero en cuanto a eso también se diferencian, en primer lugar porque Nada está narrada por Andrea, joven recién llegada a la gran ciudad tras haber vivido algunos años en un colegio de monjas hacia los años 1940, mientras que Bolivia construcciones está narrada por un joven boliviano (no nombrado), que sale de Potosí y se va a Buenos Aires a trabajar como albañil en el 2000.

El cambio de los elementos fundamentales de la enunciación —sujetos del discurso, tiempo, lugar y sus respectivas referencias— hace que, aún cuando se trate de copia de lo idéntico, los procesos de referencia se vuelvan problemáticos, a veces anacrónicos o poco verosímiles, pues “es la burla de la forma de la mimesis que se convierte en la condición misma de existencia de la ficcionalidad” (Reference AzevedoAzevedo 2008, 44).

En Nada, mientras Andrea y su amigo Gerardo pasean por la ciudad cierto día, atestiguan silenciosamente la miseria recíproca y el derrumbe de su propia época. En el mismo paseo Andrea besa al amigo y prueba su primer beso: “Nunca me había besado un hombre y tenía la seguridad de que el primero que lo hiciera sería escogido por mí entre todos” (Reference LaforetLaforet 2001, 54). Se nos hace casi imposible no percibir la diferencia entre lo que dice Andrea y lo que dice el narrador-protagonista de Bolivia construcciones, cuando él también le da el primer beso a una mujer (Silvia) y comenta: “Nunca me había besado una mujer, y yo tenía la seguridad de que la primera que lo hiciera sería elegida por mí entre todas” (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 172–173).

En boca de Andrea, chica joven, virgen y del interior, perteneciente a una familia conservadora de los años 40 en España, la frase se muestra coherente, pese a los tintes de la novela rosa —como el sueño del hombre y el amor perfectos—. Pero la misma frase resulta rara o, por lo menos, inusual en el habla del joven albañil inmigrante boliviano, en la Argentina del siglo XXI, cuyo contexto en la narrativa no apunta al idealismo sentimental del único amor. Su habla deviene paródica porque se choca con las tradiciones machistas del universo del personaje, que ven en la conquista y en el carácter mujeriego del hombre un rasgo de la propia masculinidad que legitima su pertenencia a su círculo de relaciones en el entramado social.

En la misma charla con Gerardo, él le dice a Andrea, en Nada:

—¡Barcelona! Tan soberbia y tan rica y sin embargo, ¡qué dura llega a ser la vida ahí! —dijo pensativo.

Me lo decía como una confesión y me sentí súbitamente conmovida, porque creí que se refería a su grosería de un momento antes. Una de las pocas cosas que en aquel tiempo estaba yo capacitada para entender era la miseria en cualquier aspecto que se presentase. (Reference LaforetLaforet 2001, 54)

En Bolivia construcciones, Quispe, Pedro y el protagonista están en una playa en Pinamar, y el primero dice:

—¡Pinamar! Tan soberbia, y sin embargo, ¡qué duro que llega a ser vivir aquí! —Fue Pedro el que habló.

Lo decía como una confesión, y me conmovió, porque pensé que se refería a la grosería de un momento antes, con la cerveza. Una de las pocas cosas que en aquel tiempo yo estaba capacitado para entender era la miseria bajo cualquier forma que se presentase. (Reference Di NucciDi Nucci 2006, 75)

Mientras que en el primer fragmento Gerardo habla de las miserias compartidas por los personajes de la novela de Laforet —aunque lo hace de modo disfrazado, sus rasgos finos no llegan a esconder sus dificultades económicas en consecuencia de la guerra civil y de la dictadura de Franco—, en el fragmento de Bolivia construcciones la observación del narrador-protagonista sobre lo que dice Quispe constituye un testimonio difuso de la condición doblemente marginada del inmigrante latinoamericano en la Argentina de los 2000, desenmascaramiento de los mitos de homogeneidad nacional, de su condición al margen del margen, diferencia en medio de la condición periférica que ocupa América Latina en el contexto global.

Además, en Nada dicha queja se muestra fantasmagórica, puesto que los personajes están sometidos a cierta atmósfera fantasmática que les impide buscar y construirse perspectivas futuras para sí mismos a través de acciones efectivas y actitudes que consoliden su individualidad. Es significativo que el desenlace de Andrea sea definido no por sus acciones, sino por las de su amiga Ena, quien la invita a ir a vivir a Madrid, le consigue un empleo y un hogar y gestiona el viaje de la protagonista. La pesadilla cotidiana de la vida de Andrea en la casa de Aribau, llena de gritos y desentendimientos, resulta fantasmagórica por la presencia melancólica del pasado que necesita ser superado, aunque, en verdad, está monumentalizado a tal punto que provoca la locura o la aniquilación de ciertos personajes, como Román y Juan.

Esta fantasmagoría no está presente en la narrativa de Bolivia construcciones. En el fragmento 87 el narrador-protagonista afirma en discurso directo que quiere empezar a trabajar de manera independiente y llega a comenzar su empresa que, sin embargo, no tiene éxito, y entonces vuelve a trabajar con el tío Quispe. En este caso la imposibilidad no se debe a la ausencia de actitud ni a una visión melancólica de su presente. Tampoco es el resultado de la monumentalización del pasado, sino que se debe a razones pragmáticas (básicamente económicas) que desvelan la dificultad de integración de los inmigrantes latinoamericanos que buscan una vida mejor en la Argentina y muchas veces tienen que someterse a débiles formas y condiciones de trabajo y vivienda por la falta de cualquier apoyo de las instituciones que disfrutan de legitimidad para hacerlo —un ejemplo de eso en la narrativa es la dificultad del protagonista en obtener la visa de residencia permanente en el país—.

Como si fuera un Pierre Menard en época de posautonomía, lo repetido por Di Nucci en Bolivia construcciones es siempre otro, construcción a partir de trozos, fragmentos, ruinas, conforme a la sugerencia del propio título de la novela. Condenarlo por plagio o ver en su empresa la realización de lo imposible (reescribir Nada en la Argentina del siglo XXI) constituyen actitudes que no llevan a ningún lugar, precisamente porque estos gestos se adscriben a modelos de crítica y lectura literarias que no logran deslindarse de cierta naturalización a veces llevada a cabo en relación a ciertos conceptos empleados en el ejercicio analítico, como originalidad, valor o autenticidad, soslayando la historicidad de cada uno de ellos y los retos artísticos de nuestro presente. El propio Di Nucci trae a colación el debate en torno a los modos de inserción del escritor al campo de la literatura: “Una de las cosas que admiro de los escritores clásicos franceses es su desprecio por la originalidad. En algún punto somos herederos de los románticos: la exaltación de la figura del escritor tortuoso, la insistencia con la originalidad son todos valores románticos” (Reference BoullosaBoullosa 2010, 2).

En la cita se destacan dos perspectivas en torno a la escritura: una basada en la idea de originalidad y otra que no se preocupa por este fundamento. Al mismo tiempo, el escritor sugiere cómo su gesto lo introdujo en la literatura: su procedimiento está vinculado con aquello que la crítica tradicionalmente ha considerado como lo menor —el folletín, el melodrama, etcétera—, cuya tradición creativa, especialmente entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX, preveía especialmente entre los escritores debutantes el recurso a la adaptación, a la copia, a la recreación libre en la elaboración de sus textos literarios (Reference MeyerMeyer 1996), sin la obligación de fijarse en los mismos fundamentos que orientaban la creación de la llamadas altas literaturas.

En esto encontramos la clave para interpretar la elección del seudónimo de Di Nucci. Por una parte, Morales es un apellido común en Bolivia —amén de aludir al presidente boliviano Evo Morales, en el gobierno desde 2006—. Por otra parte, también se puede leer el seudónimo Bruno Morales desde una perspectiva motivada, puesto que la elección supone cierta deliberación del autor y está relacionada con la creación de su figura de escritor. Bruno también define lo oscuro (adjetivo), mientras que Morales puede ser leído como el plural de moral. Tal vez se trate de una coincidencia, pero el proceso creativo de Di Nucci y la polémica en torno a su primera novela articularon cuestiones de tintes oscuros y morales. Si se considera que estaban declaradas en la portada del libro las “morales oscuras” de su creación —en el seudónimo con el que el autor firma la obra—, no cabría acusar al autor de plagio, ulteriormente, pues el guiño al lector estaba presente en la obra todo el tiempo.

En la tapa del libro, en la primera edición de Sudamericana, aparece en destaque la información de que la novela fue galardonada con el premio La Nación, estrategia comercial, por supuesto, pero también aparece inmediatamente debajo del título la frase “Una novela de Bruno Morales”. Se trata de la declaración de su autoría (aunque autoría problemática, pues Bruno Morales sólo existe en tanto performatividad discursiva, pues el autor empírico es Sergio Di Nucci). Además, el enunciado “Una novela de Bruno Morales” (énfasis mío) también puede llamar la atención a la preposición, que connota pertenencia y autoría (de Bruno Morales), aunque eso no soluciona los dilemas de autoría de la novela, bien como puede connotar el asunto de/sobre Bruno Morales, acepción en que ésta sería la novela de Bruno Morales, es decir, en la que Bruno Morales tanto es autor como es componente del propio relato, quien incluso superaría a los demás personajes en algún nivel, al despertar en la crítica la polémica en torno al plagio o no plagio.

El funcionamiento del lenguaje forjaría los atributos autobiográficos de la novela, y su condición de novela también apuntaría al carácter inventivo del libro, y a la vez a la anécdota (en sí misma capaz de provocar polémica, por la ausencia de compromiso con la verdad) en que se han involucrado la obra tanto como el autor.

Bruno Morales, autor de Bolivia construcciones

La emergencia de polémicas como la referente a Bolivia construcciones y el premio La Nación apunta a cierta debilidad de categorías ampliamente recogidas bajo el nombre de ficciones del yo, al tiempo que señala la ambivalencia en el modo como dichas categorías vinculan el discurso y sus referentes y referencias. Paradójicamente, en esto radica su potencia en tanto mecanismo de lectura de lo literario, puesto que dicha ambigüedad pone en relación un yo y un otro, inherentes a la propia dimensión dialógica de la enunciación y a la flexibilidad de los deícticos: yo es aquél que (se) dice yo, fundamento esencial de la teoría de la enunciación, según enseña Benveniste (Reference Benveniste1989).

Al enunciar, es decir, al poner en marcha el lenguaje, lo que el individuo devenido en sujeto hace es un acto único que, sin embargo, potencia la repetición cada vez que, en la lectura, el lenguaje es puesto en marcha nuevamente. Este proceso llama la atención a lo nuevo de cada una de estas vueltas (hacia adelante), puesto que cada vez que en la lectura se intenta recobrar la enunciación primera, se acusa la imposibilidad de hacerlo y se apunta a un acercamiento a lo mismo que ya es otro, tanto por la naturaleza del lenguaje como por la dinámica del discurso, que también es un acontecimiento. Lo que el lenguaje comunica en dicho proceso es su propia capacidad de mediar signos y lenguajes y de conectar sujetos, enunciados y subjetividades, aunque de modo ambivalente. Relacionando todo eso con el debate en torno a la práctica de la reescritura y del plagio, lo que se pone de manifiesto es el carácter indecidible e inherente al propio procedimiento creativo, y no sólo en las literaturas hispánicas. Quizás se trate, incluso, de una de las caras de la globalización como forma, presente en la materialidad literaria de muchos textos de nuestra época.Footnote 7 Pues:

Hace tiempo que el plagio y otros límites indecidibles de la escritura y de la autoría artística se han convertido en temas privilegiados de la ficción contemporánea, en cuentos, novelas, cómics, películas u obras de teatro. Así, por ejemplo, en la literatura escrita en español, podemos citar obras y autores como Por favor ¡plágienme! (plagiando sistematizada y progresivamente) del escritor argentino Alberto Laiseca; la “estética de la repetición y del plagio” del también argentino Ricardo Piglia; y las ficciones del boliviano Edmundo Paz Soldán (Río fugitivo, 1998, 2008); o de los españoles Pablo Sánchez (La caja negra, 2005), Pepe Monteserín (La conferencia: el plagio sostenible, 2006) y José Ángel Mañas (Soy un escritor frustrado, novela de 1996 que fue llevada al cine en Francia como Imposture por Patrick Bochitey en 2005). Este fenómeno no es en absoluto una característica exclusiva del mundo hispánico: en 2004, David Koepp adaptaba en Secret Window un best-seller sobre la cuestión de Stephen King, con el globalizado Johnny Depp como protagonista; y otros autores globales han utilizado el tema del plagio como trasfondo de sus historias, como el suizo Martin Suter (Lila, Lila, 2004). Muchos otros ejemplos de todas las latitudes son posibles. (Reference PerromatPerromat 2011, 124)

La irrupción de diversas obras artísticas construidas en base a la reescritura y el plagio en las artes contemporáneas, amén de los casos judiciales en torno al plagio literario recientemente, constituye un reto a la crítica tanto como a la propia literatura del presente. Cobran importancia mediática casos como el proceso que María Kodama Schweizer, viuda de Jorge Luis Borges, apunta sobre Pablo Katchadjian, acusándolo de haber violado las leyes de derecho de autor de la obra del marido, en una suerte de paradoja en relación con la obsesión borgeana con la reescritura. Frente a eso surgen las críticas de los intelectuales, que llaman la atención a la contradicción entre la ley (esfera del control) y la literatura (¿esfera de libertad?), incompatibles con la propia dinámica del arte actual, enmarcado en la tendencia al desplazamiento que quizás apunte a la emergencia de una nueva cultura de las artes (Reference LaddagaLaddaga 2006).

En dicho debate se hace evidente la necesidad de un doble movimiento en el uso de conceptos como plagio y reescritura, en que se apueste por ejercicios analíticos capaces de suponer una perspectiva especulativa y desconfiada, más que la aplicación de conceptos que, a lo mejor, ya no atienden a la dinámica creativa de ciertas literaturas de nuestra época.

En cuanto a la tensión que ha puesto en relación Bolivia construcciones y Nada, el movimiento que al comienzo parecía anclarse en el yo —de los autores y de los narradores— poco a poco denuncia la conciencia de los agentes involucrados en dicha dinámica, de manera que la configuración discursiva del yo en la novela de Di Nucci le permite al lector divisar, asimismo, la presencia del otro. En dicho marco, la novela de Di Nucci se legitima tanto como trae nuevamente al presente la narrativa de Laforet. Se descubren entonces una en la otra, poniendo de relieve ciertos elementos discursivos latentes de las dos.

De este modo, apenas tiene cabida hablar de original o copia o plagio, a secas, con respecto a la novela de Di Nucci. En el intercambio de significados y sentidos y en medio de la polémica que ha puesto las dos novelas en relación, ambas llegaron a ser lo que no habían podido ser antes del encuentro, por todo lo que el propio contacto potenció en lo referente a sus sentidos. Como el Quijote de Pierre Menard, frente a la imposibilidad de ser lo que no son, lograron llegar a ser lo que podían: literaturas de sus (nuestras) propias épocas.